RAMSES CONSULTING NEWS n. 204 – 22 luglio 2021

Si parla di agricoltura sostenibile e di Recovery Plan: grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), le imprese agricole potranno contare su una ulteriore forma di agevolazione a sostegno degli investimenti in digitalizzazione per l’innovazione e meccanizzazione del settore.

Il progetto per l’ammodernamento dei macchinari agricoli potrà contare su 500 milioni di euro della quota grants del Recovery and Resilience Facility, di cui 100 milioni sull’annualità 2022, 250 milioni sul 2023, 100 milioni sul 2024 e 50 milioni sul 2025.

Obiettivo della misura è aiutare gli agricoltori italiani ad adeguarsi alla strategia Farm to Fork, “Dal produttore al consumatore”, che fissa una serie di target in materia di riduzione di pesticidi chimici, fertilizzanti e antimicrobici e aumento della superficie destinata all’agricoltura biologica, nel contesto degli obiettivi ambientali e climatici dell’European Green Deal.

Alla luce di questi obiettivi, nel Recovery italiano c’è un chiaro riferimento all’aumento della diffusione dell’agricoltura di precisione e delle tecnologie di agricoltura 4.0, che permettono di razionalizzare gli input chimici e idrici e il ricorso alla manodopera, sfruttando i dati acquisiti tramite sensori e satelliti, ma anche al rinnovo del parco automezzi.

Il Pnrr prevede che i contributi in conto capitale per l’ammodernamento dei macchinari agricoli possano essere concessi sia per l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione così da ridurre l’utilizzo dei pesticidi sia per la sostituzione di mezzi agricoli più inquinanti.

I contributi del Recovery, infine, dovrebbero sostenere anche gli investimenti per l’ammodernamento della lavorazione, dello stoccaggio e del confezionamento di prodotti alimentari, incentivando gli interventi diretti a migliorare la sostenibilità del processo produttivo in ottica di economia circolare. In questo ambito il Recovery individua nel processo di trasformazione dell’olio d’oliva un settore particolarmente interessato dalla misura, alla luce della sua strategicità per l’industria agroalimentare italiana e delle difficoltà sperimentate dagli olivicoltori, soprattutto siciliani, negli ultimi anni.

PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prende avvio il cambio di paradigma dell’intero settore agroalimentare nazionale.

Il Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, è un ambizioso progetto di rilancio dell’economia italiana varato come risposta alla crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19. Il Pnrr italiano si unisce a tanti altri piani simili varati in tutti i Paesi europei e finanziati, in gran parte, con fondi provenienti da Bruxelles e per la restante parte da risorse nazionali.

Si parla in tutto di 248 miliardi di euro che dovranno servire a rilanciare l’economia. Sono investimenti che dovranno portare ad un aumento duraturo e strutturale del Pil, se così non fosse non solo il Paese avrà perso una occasione, ma la nostra economia, già provata dal Covid-19, sarà ulteriormente schiacciata sotto il pesante debito pubblico accumulato in questi anni.

Il Pnrr a sostegno dell’agricoltura

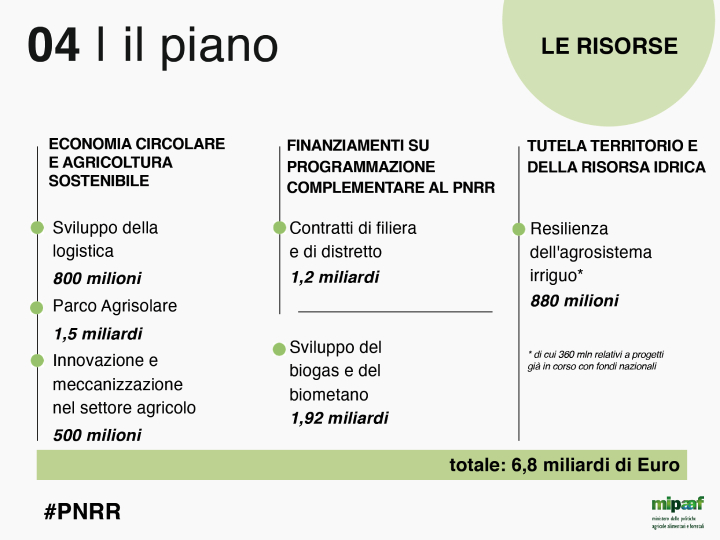

Il settore primario è tra quelli sostenuti dal Pnrr, a cui destina risorse per 6,8 miliardi a cui si devono sommare fondi provenienti da progetti trasversali che incideranno anche sull’agricoltura. Si pensi ad esempio agli investimenti in infrastrutture di telecomunicazione di cui si avvantaggeranno anche gli agricoltori che vivono in zone rurali non raggiunte da internet o coperte dal segnale 4G.

Nello specifico gli stanziamenti diretti al settore agricolo sono:

- 800 milioni per la logistica;

- 1,5 miliardi per l’agrisolare;

- 500 milioni per l’ammodernamento delle macchine agricole;

- 1,2 miliardi per i contratti di filiera;

- 2 miliardi per lo sviluppo delle produzioni e delle tecnologie inerenti il biogas e il biometano;

- 880 milioni per gli invasi e il sistema irriguo.

L’obiettivo è quello di rafforzare il settore agricolo, rendendolo più competitivo, resiliente (capace di adattarsi ai cambiamenti climatici) e sostenibile. L’agro Pnrr si articola su tre pilastri: Economia circolare e agricoltura sostenibile, Contratti di filiera e di distretto e Tutela del territorio e della risorsa idrica.

Per maggiori informazioni consulta la presentazione realizzata dal Mipaaf.

Economia circolare e agricoltura sostenibile, 2,8 miliardi

All’interno di questo primo pilastro sono ricomprese tutte le risorse per lo sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura e florovivaismo. Gli 800 milioni stanziati hanno come obiettivo quello di ridurre l’impatto ambientale dei trasporti, migliorare la capacità di stoccaggio e trasformazione, potenziare la capacità di export e migliorare la capacità logistica dei mercati all’ingrosso.

Fondi destinati strettamente al comparto agricolo riguardano ad esempio chi ha degli impianti di lavorazione e stoccaggio in azienda (essiccatoi, frantoi, silos, …) oppure chi intende investire nell’agricoltura 4.0, quindi agricoltura di precisione, sensoristica, tracciabilità (anche blockchain o con tag Rfid).

Sempre dentro il primo pilastro c’è l’agrisolare, a cui andranno 1,5 miliardi di euro. Il governo mira a incentivare l’installazione di pannelli solari su capannoni e strutture aziendali (nessun consumo di suolo dunque) pari 2,4 milioni di metri quadri. In questo contesto è previsto anche l’ammodernamento delle coperture, ad esempio tramite l’eliminazione dell’amianto. Anche il ministero dello Sviluppo economico ha un progetto in questo settore (con dotazione di 1,1 miliardi) dedicato però a tutte le aziende produttive, non solo quelle agricole.

Terzo e ultimo progetto del primo pilastro è Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo, a cui andranno 500 milioni di euro. Si prevede di sostenere lo sviluppo dell’agricoltura di precisione attraverso l’acquisto di macchinari specifici, probabilmente attraverso un nuovo Bando Isi dell’Inail. Inoltre si mira a innovare i processi di trasformazione, stoccaggio e confezionamento dell’olio extravergine d’oliva, probabilmente attraverso una nuova legge Sabatini.

Contratti di filiera e di distretto, 1,2 miliardi

Attraverso i contratti di filiera il governo mira a raggiungere un ampio ventaglio di obiettivi:

- Ridurre l’utilizzo di fitofarmaci, antimicrobici, fertilizzanti di sintesi;

- Potenziare l’agricoltura biologica e lottare contro la perdita di biodiversità;

- Migliorare il benessere degli animali;

- Migliorare la distribuzione del valore lungo le diverse fasi della catena;

- Sviluppare la produzione di energia rinnovabile e l’efficienza energetica;

- Garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare;

- Ridurre le perdite e gli sprechi alimentari.

Sul piatto vengono messi 1,2 miliardi di euro (di fondi complementari al Pnrr).

Tutela del territorio e della risorsa idrica, 0,88 miliardi

Dentro il terzo pilastro del Pnrr c’è il progetto che riguarda la resilienza dell’agrosistema irriguo. In altre parole la capacità delle infrastrutture idriche ed irrigue (dighe, bacini, condotte, pozzi, invasi, etc.) di gestire al meglio la risorsa acqua, anche in relazione ai cambiamenti climatici e al dissesto idrogeologico.

Per questo obiettivo sono stati stanziati 880 milioni di euro, di cui 360 relativi a progetti già in corso finanziati dal governo, destinati ad investimenti infrastrutturali su reti e sui sistemi irrigui agricoli.

Progetti trasversali

Ci sono poi una serie di progetti che toccano più comparti e di cui potrebbero beneficiare anche gli agricoltori, come quello sul fotovoltaico del Mise citato in precedenza.

Un progetto interessante riguarda lo Sviluppo del biometano e del biogas, che con una dote di 1,92 miliardi mira, tra le altre cose, a riconvertire e migliorare l’efficienza degli impianti biogas verso la produzione di biometano e supportare la realizzazione di nuovi impianti di biometano (contributo del 40% dell’investimento).

Il ministero delle Telecomunicazioni ha invece in cantiere un progetto per supportare la connessione in banda larga delle aree rurali a fallimento di mercato (segmento su cui già si sta lavorando tramite Open Fiber) nonché lo sviluppo di tecnologie satellitari che potrebbero avere risvolti in agricoltura.

Il ministero della Cultura invece vuole rilanciare turismo e cultura, investendo nei borghi e nelle aree svantaggiate. In questo contesto sono probabili degli aiuti agli agriturismi, che in questo anno e mezzo di Covid-19 hanno praticamente visto azzerati i fatturati.

L’Agricoltura 4.0 prima del PNRR

Il comparto della meccanica agricola è in effetti ad oggi trainante per il mercato dell’Agricoltura 4.0, perlomeno in Italia: nel nostro Paese, nel 2020, l’Agricoltura 4.0 ha generato un fatturato di circa 540 milioni di euro (dato in crescita rispetto al 2019, nonostante l’impatto dell’emergenza Covid-19). Il 73% è stato generato da produttori di macchine agricole e ausiliari. Le soluzioni che trainano maggiormente la crescita del mercato sono quelle associate al monitoraggio e controllo di mezzi e attrezzature agricoli (36% del mercato), seguite dai macchinari connessi, pari al 30% del mercato – in crescita del 16% rispetto alla rilevazione del 2019. Inoltre, più del 30% delle oltre 900 aziende agricole intervistate dall’Osservatorio Smart AgriFood nell’ambito dell’annuale survey dichiara di voler investire in sistemi di monitoraggio e controllo di macchine e attrezzature agricole entro i prossimi 3 anni.

Nonostante i dati di mercato indichino quindi una già rilevante attenzione delle imprese agricole rispetto alle soluzioni digitali applicate ai mezzi agricole, sappiamo però che in Italia – uno dei Paesi con il maggior numero di mezzi agricoli immatricolati nonostante la dimensione media delle imprese sia al di sotto di quelle di tutti gli altri Paesi europei – il parco macchine attivo è ancora piuttosto datato. E allora promuovere gli investimenti in questo ambito è senza dubbio essenziale.

PNRR: un’opportunità per tutta la filiera agroalimentare

Sarebbe tuttavia riduttivo minimizzare il potenziale dell’Agricoltura 4.0 al solo ambito delle macchine agricole. In generale, l’Agricoltura 4.0 (considerata come l’evoluzione del concetto di “Agricoltura di Precisione”, realizzata attraverso la raccolta automatica, l’integrazione e l’analisi di dati provenienti dal campo, da sensori e da qualsiasi altra fonte terza) è diventata negli ultimi anni uno dei fattori riconosciuti come leva per la competitività e la resilienza del settore primario.

E infatti, nel tempo è stata oggetto di finanziamenti nazionali e comunitari volti a sostenere le imprese del settore nel processo di transizione e innovazione a cui sono chiamate per rispondere alle importanti sfide che si trovano ad affrontare (risorse scarse, domanda alimentare crescente, ecc.). Dalla PAC (Politica agricola comune) 2014-2020, al programma Horizon 2020, fino al PNRR (Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza) sono stati dedicati fondi (in alcuni casi a fondo perduto) per sostenere gli investimenti delle imprese agricole nell’ambito – tra gli altri – dell’innovazione tecnologica e digitale a vantaggio di differenti obiettivi: migliorare la gestione della risorsa idrica, aggiornare il parco macchine, migliorare la tracciabilità di filiera, ecc.

Grazie all’ingresso sul mercato di tecnologie innovative come l’Internet of Things, i data analytics, i droni, ecc…, è possibile oggi trasferire l’approccio della valorizzazione dei dati agricoli all’intera dimensione aziendale e, ancora più in ampio, all’intera filiera, generando benefici in termini di efficienza dei processi, di sostenibilità e di trasparenza. Le potenzialità dell’Agricoltura 4.0 non sono quindi solo per gli attori della produzione primaria, al fine di generare efficienza e sostenibilità all’interno delle proprie realtà, ma anche per gli attori a monte e a valle della filiera agroalimentare.

È certamente positivo, dunque, che in provvedimenti come quelli definiti dal PNRR vi sia un’attenzione all’innovazione anche tecnologica del comparto. Per il futuro, però, sarà auspicabile considerare le potenzialità di tali soluzioni nel loro complesso. Potenzialità che non sono in contrapposizione rispetto ai fabbisogni percepiti dalle imprese del settore. La tracciabilità dei prodotti agricoli lungo la filiera, ad esempio, è tra i primi 5 fabbisogni espressi dalle imprese agricole. Inoltre, se si considerano più in ampio gli obiettivi strategici della Comunità Europea per il comparto agroalimentare (visione from farm to fork), risulta evidente che, con uno sguardo di lungo periodo, sarà importante nei prossimi anni supportare gli investimenti in Agricoltura 4.0 indirizzandoli verso soluzioni che possano effettivamente interessare le imprese agricole nel loro complesso e le loro filiere. La sfida è appena all’inizio.

PNRR, AGRICOLTURA E DIGITALIZZAZIONE

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), presentato nei giorni scorsi al Parlamento, si occupa anche del mondo agroalimentare. Il Piano si articola in una parte generale e in due settori, il primo dedicato alle riforme e il secondo diviso in sei missioni (digitalizzazione, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute). La parte conclusiva del Piano è infine rivolta alla sua attuazione, al relativo monitoraggio e agli impatti macroeconomici.

Con riguardo al settore agricolo, il Piano preliminarmente constata l’apporto dell’agricoltura europea all’inquinamento delle acque, del suolo e dell’atmosfera per effetto degli ossidi di azoto (che fanno parte del novero dei gas serra). La porzione del Piano dedicata all’agricoltura sposa dunque gli scopi primari di tutela ambientale. Il capitolo dedicato all’agricoltura è intitolato “economia circolare ed agricoltura sostenibile” e si trova nella Missione numero 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica). Esso lega inscindibilmente gli obiettivi di economia circolare alla piena sostenibilità delle filiere agroalimentari, in linea con la strategia europea “dal produttore al consumatore” (cosiddetto Farm to Fork), con il miglioramento della competitività delle aziende agricole e delle loro prestazioni climatico-ambientali. Il Piano destina a tale capitolo complessivamente 5,27 miliardi di euro.

I settori di investimento specificamente dedicati alla filiera agricola riguardano: lo sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca, acquacultura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo; l’avvio del “parco agrisolare”; l’innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare. Ulteriori tre linee di investimento concernono progetti integrati, quali le isole verdi, le “Green communities” e la cultura sui temi e le sfide ambientali.

L’intervento sulla logistica delle filiere agroalimentari ha quale obiettivo la riduzione dell’impatto ambientale dei trasporti nel settore e, anche per mezzo della digitalizzazione, il miglioramento della capacità di stoccaggio delle materie prime e della capacità logistica dei mercati all’ingrosso. Investimenti vengono diretti al potenziamento della capacità di esportazione delle Pmi agroalimentari italiane, alla garanzia di tracciabilità dei prodotti ed alla riduzione degli sprechi alimentari.

Con il tema del “parco agrisolare”, il Piano identifica quale primario settore di investimento le energie rinnovabili al servizio della produzione agroalimentare, zootecnica ed agroindustriale, mettendo l’accento sull’installazione, in particolare, di pannelli ad energia solare su una superficie complessiva pari a 4,3 milioni di metri quadrati, senza consumare suolo e realizzando una riqualificazione delle strutture produttive oggetto di intervento con la rimozione dell’amianto sui tetti, ove presente. Il tema si sviluppa in parallelo ai progetti di investimenti dedicati all’agro-voltaico, per un più facile accesso delle imprese agricole alle energie rinnovabili. Il terzo ambito di intervento riguarda la trasformazione, anche digitale, dei sistemi produttivi agricoli, l’ammodernamento di macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione (per esempio, la riduzione di utilizzo dei pesticidi del 25-40 per cento) e l’impiego di tecnologie di agricoltura (4.0).

Il Piano, poi, promuove modelli integrati di sviluppo 100 per cento green e autosufficienti, specialmente sulle piccole isole, in una logica di autonomia, gestione efficiente delle risorse e utilizzo ove possibile delle fonti di energia rinnovabile. Con l’espressione “green communities”, invece, il Piano guarda alle comunità locali, singole o associate, e propone l’elaborazione, il finanziamento e la realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale. L’obiettivo è un nuovo rapporto equilibrato e sostenibile delle comunità – soprattutto rurali – con i rispettivi territori, l’impatto zero dal punto di vista dei rifiuti (zero waste production), l’integrazione dei servizi di mobilità.

Le modalità di investimento menzionate nel piano sono principalmente il credito di imposta ed i contributi in conto capitale.

Dobbiamo poi considerare che altri grandi temi trattati dal Piano nelle sue varie Missioni, anche se non specificamente dedicate all’agricoltura, possono avere una ricaduta sul settore agrifood come, ad esempio, gli interventi contemplati nella Missione 1, denominata “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura”, a cui sono destinati oltre 40 miliardi di euro del Piano. Qui, il sostegno anche fiscale alla transizione 4.0 e alla trasformazione digitale di tutti i settori privati, con particolare riferimento alle Pmi e ai processi produttivi, alle politiche industriali di filiera ed internazionalizzazione ha certamente un impatto anche sul settore agricolo. Similmente, gli investimenti nelle infrastrutture costituite dalle reti ultraveloci (banda larga e 5G), con lo scopo di portare le connessioni a un Gbps su tutto il territorio nazionale entro il 2026 sono pure destinati a portare sviluppo nel settore agroalimentare.

Anche il turismo e la cultura hanno evidenti implicazioni con il mondo agroalimentare. Nel Piano, una specifica tipologia di investimento è dedicata alla tutela ed alla valorizzazione del paesaggio rurale. Ai redattori non sfugge la capacità del turismo di valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale al di fuori delle mete turistiche di maggior grido. I luoghi dove i prodotti agroalimentari trovano origine, sviluppo e fortuna sono spesso costituiti da siti di grande interesse culturale e paesaggistico, da borghi antichi, aziende storiche, aree di pregio naturalistico ed ambientale.

Il legislatore da tempo è consapevole di questo binomio tra produzioni agricole di qualità e patrimonio culturale: si pensi alla solenne affermazione dell’articolo 1 del Testo unico del Vino, che proclama il vino la vite e i territori viticoli patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità economica, sociale, culturale ed ambientale. Ancora, i concetti legislativi di enoturismo ed oleoturismo, normati di recente, fanno entrambi riferimento alle attività didattiche e culturali legate alla storia delle tradizioni e delle pratiche produttive dei territori, delle aziende, delle cantine, dei frantoi. Le tradizioni eno ed oleo-grastronomiche locali sono ormai parte del “sistema cultura”.

Raccogliendo i punti trattati, la prima impressione è che il taglio del Piano nei confronti dell’agrifood abbia una marcata attenzione ambientale, che si affianca all’esigenza di sviluppo economico, tecnologico, meccanico, di intere filiere e di molte aree e territori del nostro Paese.

È presente, nel Piano, la consapevolezza che la sfida dello sviluppo del settore agricolo possa essere vinta anche per mezzo delle infrastrutture – soprattutto quelle digitali – e grazie alla spinta verso una reale economica circolare. Molto interessanti sono inoltre i progetti che mirano a promuovere la formazione di comunità e territori integralmente “green” e “zero waste”. Il Piano, sul punto, pur definendo le premesse indispensabili (tra cui il miglioramento e l’implementazione della gestione efficiente dei rifiuti), non è molto dettagliato e perciò sarà interessante capire come nel futuro tali iniziative verranno a dipanarsi, anche per le ricadute sociali oltre che ambientali.

Un importante effetto avranno certamente gli investimenti e le sovvenzioni destinate al miglioramento dei macchinari, elemento di razionalizzazione e di riduzione dell’uso dei fitofarmaci nelle coltivazioni. Andranno infine completamente esplorati e meglio dettagliati i progetti dedicati allo sviluppo del turismo nelle zone rurali. Come detto, il legame tra patrimonio culturale, turismo e produzioni agricole è sempre più intenso, affonda le radici nella millenaria storia italiana ed è destinato, se adeguatamente valorizzato, a sicuri benefici sociali ed occupazionali.

CONTATTACI per scoprire tutte le ultime novità. Prenota una call ai NUMERI T 085 9493758 – 085 9495867

RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI info@ramsesgroup.it

Compila senza impegno la scheda informativa RAMSES CONSULTING verrai ricontattato al più presto

Specializzati in Finanza Agevolata e in Contributi a fondo perduto

Conoscenza. Competenza. Esperienza.

Per accedere alla Finanza Agevolata

con la conoscenza delle opportunità offerte dal sistema normativo

con la competenza che porta a risultati certi

con l’esperienza, l’affidabilità e determinazione dei nostri professionisti

PER INFORMAZIONI SCRIVI A info@ramsesgroup.it

CONTATTACI AI NUMERI T 085 9493758 – 085 9495867

RAMSES CONSULTING Compila senza impegno la Scheda informativa

Finanza e Progetti

IL TUO CONSULENTE SU MISURA PER ACCEDERE AI FINANZIAMENTI

Pagamento esclusivamente “Success Fee”

Dott. Alfredo Castiglione – Tributarista – Revisore Legale – Iscritto sezione A del M.E.F.

Presidente RAMSES CONSULTING

cell 335 7141926 castiglione@ramsesgroup.it

Dott.ssa Lucia Di Paolo – Commercialista – Revisore Legale – Iscritta sezione A del M.E.F.

Direttore RAMSES CONSULTING

RAMSES CONSULTING ha sede a Pescara, in Via G. Parini n. 21

Chiama per informazioni allo 085 9493758 – 085 9495867

oppure invia una mail a info@ramsesgroup.it Consulta le ultime news sulla finanza agevolata sul sito www.ramsesgroup.it